RCEP全面實施一周年 深圳企業進出口貨物享實惠

7月3日,深圳市商務局、深圳海關、深圳市貿促委、深圳市司法局、深圳國際仲裁院在福田區聯合舉辦深圳RCEP服務月啟動儀式暨政策宣講會。會上,有關專家為企業介紹了原產地規則、RCEP貨物貿易規則解析等業務專題,普及推廣RCEP優惠政策,為企業知惠享惠提供更多信息渠道。

今年6月2日,是《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)對15個簽署國全面生效一周年。深圳市商務局相關負責人指出,藉助RCEP的各項政策優勢,聯通國內國外兩個市場、兩種資源,可以在內需和外需、進口和出口、吸引外資和對外投資方面發揮重要的接口作用,對深圳發展意義重大。

RCEP賦能深企走向全球

RCEP全面生效一年以來,深圳口岸約110億元進出口貨物通過RCEP享惠,為深圳外貿注入了強勁動力。據統計,今年1-5月,深圳對RCEP其他成員國進出口5221.9億元,增長48.5%。其中,出口2609.3億元,增長77.3%;進口2612.6億元,增長27.8%。1-5月,深圳市貿促委簽發RCEP原產地證書6638份,較去年同期增長56.3%,預計為企業減免進口國關稅超過1800萬元人民幣。深圳RCEP服務中心全力推動RCEP優惠政策普及推廣,深圳國際貿易「單一窗口」內設RCEP專欄,含政策解讀、專題培訓和涉外法律服務等十個模塊及相關輔助服務信息,全力保障企業用足用好RCEP項下各項優惠政策,持續服務企業了解和把握RCEP規則下的市場機遇,推動企業依據RCEP等自貿協定規則優化產業鏈布局,幫助企業省時省錢、穩鏈強鏈,提升國際競爭力。

據介紹,貝特瑞是一家主營鋰離子電池負極材料、正極材料及先進新材料的集團企業,自RCEP生效以來,出口日本的正負極材料總貨值達1.28億美元。受益於我國和日本通過RCEP建立的自貿關係及雙邊關稅減讓,其主要產品稅率已由原來最高的3.2%降至2.3%,並將逐年下降至零關稅,企業產品輸日的整體通關效率顯著提升,企業切實感受到政策紅利帶來的市場優勢。

「關稅降低了,日本進口商成本隨之下降,我們與客戶也建立了更加穩定的供應關係,產品在日本市場的競爭力得到了很大的提升。」貝特瑞新材料集團股份有限公司李守斌表示,在深圳海關的政策宣傳和業務指導下,貝特瑞已申領了435份輸日材料的RCEP原產地證書,有信心憑藉自身產品優勢進一步開拓日本市場。

5月22日,入境貨輪「銀釜山」號載着6000噸進口苯靠泊惠州港東聯殼牌2號碼頭。據了解,這是中海殼牌今年第8批享受RCEP優惠關稅進口苯。公司報關經理周欣介紹道,以從越南進口的苯為例,進口關稅由2%降至0%,公司可以節省近700萬元的成本,進口量隨即提高,能夠更好滿足國內市場對質優價廉原料的需求。

RCEP持續釋放政策紅利

為高質量推動RCEP優惠政策落地實施,深圳持續加大市級統籌協調力度,建立RCEP跨部門協調推進工作機制,合力推動RCEP落地實施;另一方面加大RCEP宣介服務力度,組織開展多層次RCEP專題培訓,開展RCEP解讀與宣傳,積極舉辦「攜手走出去」系列交流會,幫助企業熟悉並掌握RCEP。

經核准出口商制度是RCEP的亮點之一,申請並獲得資質認定的企業,可對其貨物自主開具原產地聲明,與傳統原產地證書相比具備同等效力且無需簽證,海關對經核准出口商按照誠信守法便利原則實施管理,讓利企業降低生產經營成本、提升通關便利並享受相應的關稅減讓優惠待遇。

位於龍崗區的深圳市通產麗星科技集團有限公司,是深圳首批RCEP協定項下經核准出口商,公司在出口時無需再逐票向海關申領原產地證書,可以根據貨物的生產和出口進度,「足不出戶」隨時自主出具原產地聲明,效力等同於海關簽發的原產地證書,用於出口貨物在進口國享惠,生產安排和發運計劃更為靈活,通關效率顯著提升,開拓國外市場更具競爭力。

「獲批成為經核准出口商,企業需要具備三個條件:一是海關高級認證企業;二是掌握相關優惠貿易協定項下原產地規則;三是建立完備的原產資格文件管理制度。」深圳海關關稅處相關負責人介紹。近年來,深圳海關持續加大對RCEP項下關稅減讓和原產地規則的宣講培訓力度,不斷拓展經核准出口商的規模,使更多誠信守法且有貨物原產資格管理能力的企業充分享受協定優惠。通過對RCEP成員國、瑞士、冰島、新西蘭、毛里求斯等國有貿易往來的24家海關高級認證企業開展「一對一」經核准出口商制度宣傳輔導,幫助有意願的出口企業提升原產地自我管理水平和能力,盡早成為經核准出口商。RCEP實施以來,深圳海關持續指導企業用好用足政策,抓住機遇盡享政策紅利,已成功培育98家企業成為經核准出口商,企業自主出具原產地聲明1508份,企業成本顯著降低。

在RCEP的框架下,區域經濟合作日益深化,各成員國之間的經貿往來愈加活躍,區域經濟高水平合作發展動力十足。接下來,深圳將持續做好助企知惠享惠工作,服務越來越多的企業享受到關稅減免、通關簡化、貿易投資便利化等實惠舉措。(記者黃鳳鳴 蔡易成)

頂圖:活動現場。深圳市商務局供圖

香港: 開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃延長至2027年

政府與證券及期貨事務監察委員會(證監會)今日(26日)公布,延長「開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃」(資助計劃)3年至2027年,以推動更多OFC及房託基金來港發展。

為進一步吸引業界在港成立開放式基金型公司(OFC)及房地產投資信託基金(房託基金),政府於2021年推出資助計劃,為在香港設立或遷冊來港的OFC及獲准在港上市的房託基金提供資助,用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。

資助計劃由證監會執行,自推行至今受到業界的歡迎。2024至25年度財政預算案宣布延長資助計劃3年至2024年,以推動更多OFC及房託基金來港發展。

財經事務及庫務局發言人表示,政府致力加強香港作為主要基金中心的競爭力。資助計劃自推行以來,在港設立的OFC由2021年5月的14家大幅增加至2024年3月的302家,有效支持香港多元化基金業的蓬勃發展。房託基金方面,財政預算案宣布房託基金單位轉讓將獲豁免繳付印花稅。中國證券監督管理委員會在4月19日宣布將房託基金納入「滬深港通」。延長的資助計劃將配合有關措施,進一步推動香港房託基金市場的發展。

延長的資助計劃將由2024年5月10日起接受申請。合資格的OFC及房託基金可獲撥款付予香港服務提供者的合資格費用的70%,每間向公眾發售的OFC最多可獲資助100萬元丶每間以私人形式發售的OFC最多可獲資助50萬元,以及每個房託基金最多可獲資助800萬元。(中新社資料圖)

投資推廣署:調研估算香港擁逾2700間單一家族辦公室

投資推廣署宣布,根據其委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》顯示,香港有超過2700間單一家族辦公室。該調研闡明香港家族辦公室行業的蓬勃發展,以及其作為全球家族辦公室和財富擁有人首選樞紐的鞏固地位。

財經事務及庫務局局長許正宇表示,政府致力為落戶香港的家族辦公室營造有利的市場環境。過去一年,落實了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》公布的多項便利政策措施,進一步提升香港為全球財富擁有人提供的整全服務。這次調研提供的估算數據將為香港繼續進行市場拓展及推廣提供實用的參考資料。

一般而言,單一家族辦公室在港營運毋須申領牌照。因此,該調研透過採用獲廣泛認可的統計方法及專有的超高淨值個人及家庭資料數據庫,估算出香港有超過2700間單一家族辦公室。該調研亦提供不同財富水平單一家族辦公室數量的分級估算。

考慮到單一家族辦公室的獨特用途和功能,是次調研沒有對聯合家族辦公室進行分析,亦沒有將其納入香港擁超過2700間家族辦公室的估算中。

該調研印證香港是亞洲主要資產及財富管理中心之一,其資產管理規模於2011年底達30.5萬億港元(約3.9萬億美元)。於2022年,香港擁有超過12500名超高淨值人士,在全球城市名列榜首,並成為超高淨值人士設立家族辦公室的理想目的地。(記者 陳薇)

商務部:2023年中國全行業對外直接投資同比增5.7%

據商務部網站消息,2023年,中國對外投資合作平穩發展。統計顯示,2023年全行業對外直接投資10418.5億元人民幣,較上年增長5.7%(折合1478.5億美元,增長0.9%),其中,對外非金融類直接投資9169.9億元人民幣,增長16.7%(折合1301.3億美元,增長11.4%)。中國企業在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資2240.9億元人民幣,增長28.4%(折合318億美元,增長22.6%)。

全年對外承包工程完成營業額11338.8億元人民幣,增長8.8%(折合1609.1億美元,增長3.8%),新簽合同額18639.2億元人民幣,增長9.5%(折合2645.1億美元,增長4.5%)。中國企業在「一帶一路」共建國家承包工程完成營業額9305.2億元人民幣,增長9.8%(折合1320.5億美元,增長4.8%),新簽合同額16007.3億元人民幣,增長10.7%(折合2271.6億美元,增長5.7%)。(圖為資料圖)

內地民商事判決條例生效 林定國:獨有安排為重要里程碑

《內地民商事判決 (相互強制執行) 條例》今日起(29日)生效。國家最高人民法院及律政司當日舉行研討會,講解有關安排。律政司司長林定國表示,有關條例的實施,無論對內地和香港都是重要里程碑。他說有關安排獨有,突顯香港在「一國兩制」下享有獨特優勢,香港是唯一與內地達成有關安排的司法管轄區,內地與世界其他司法管轄區之間未有類似安排。

蔡啟文攝

林定國說,互助安排的機制與國際慣例一致,旨在促進不同司法管轄區的合作,避免重覆訴訟,降低訴訟成本。他說如內地裁決不符合要求,例如債務人無被傳召出庭等,債務人可申請判決作廢,內地裁決將不會在香港執行,以保護債務人合法利益。

林定國更說,普通法制度是香港的優勢,有必然維持清晰界線,但亦要聯繫香港及內地的司法體系,貢獻國家利益 。他指互助安排的實施,能增加國際商界對香港解決合同糾紛的吸引力,有利香港成為國際法律服務和爭議解決服務中心,有助其他國家投資者,更願意探索在內地的投資機會。

林定國又說,如果當事人希望在香港執行內地判決,有關條例提供了相對簡單的登記制度,當事人可以向法院提出申請。如申請獲法院批准,內地的有關判決可以在登記當日,在香港原訟法庭亦具有同等效力。

最高人民法院副院長楊萬明說,民商事判決互認新機制,涵蓋了知識產權等國際公約明確排除的判決類型,內地和香港九成以上的民商事判決已經能夠互認與執行,是實現一國之內最大範圍的互認執行。

最高人民法院副院長楊萬明致辭。蔡啟文攝

楊萬明稱,跨境民商事案件是司法法律規則的鮮活載體,兩地法院要在綜合考慮跨境當事人訴求、兩地法律規則差異、各自執行機制特點等基礎,公平公正和創造性地作出便利跨境認可執行的判決和判項,促進判決跨域流通和執行。他說新機制建立內地與香港更為成熟便捷的互聯機制,將會大大增加域外當事人選擇香港法院來解決涉及內地資產案件的需求。( 記者 林駿強)

頂圖:內地及香港民商事司法互助安排研討會今日舉行。

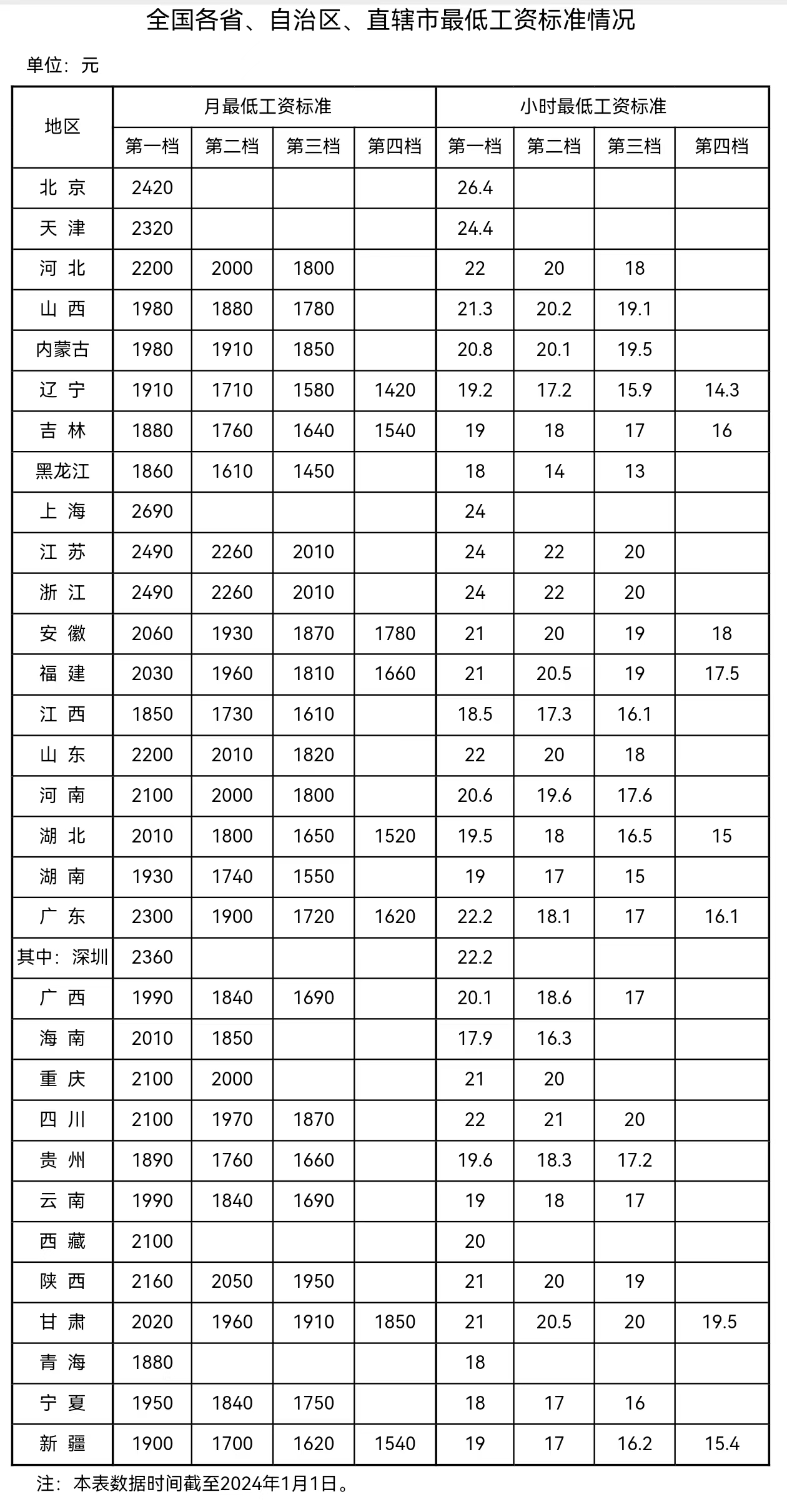

31省份最低工資表出爐 上海以2690元位居全國首位

2024年最新的各地最低工資標準出爐了。

近日,人社部官網發布了全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況(截至2024年1月1日)。從月最低工資標準來看,上海以2690元位居全國首位。從小時最低工資標準來看,北京以26.4元排名第一。

來自人社部網站。

上海月最低工資標準繼續居首

按照《最低工資規定》,最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者,小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

在月最低工資標準方面,全國最高的地方是上海,達到了2690元。

中新財經注意到,上海的月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金,由用人單位另行繳納。因此,這意味着上海的月最低工資標準具有相當高的含金量。

而在小時最低工資標準方面,北京達到了26.4元,位居全國首位。

18個省份第一檔月最低工資≥2000元

按照《最低工資規定》,省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域可以有不同的最低工資標準。

中新財經發現,有的省份設定了不同檔次的最低工資標準,不少省份設定了4個檔次的最低工資標準。

從第一檔月最低工資標準(截至2024年1月1日)來看,達到和超過2000元大關的省份已經有18個,分別是上海、江蘇、浙江、北京、天津、河北、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、海南、重慶、四川、西藏、陝西、甘肅。

需要指出的是,在廣東,深圳的月最低工資標準是單列的,達到了2360元,高於廣東的第一檔月最低工資標準。

另外,遼寧將從2024年5月1日起上調最低工資標準,第一檔月最低工資標準將上調到2100元,屆時第一檔月最低工資≥2000元的省份將進一步增加。

2024年多省份宣布上調最低工資

2024年以來,江蘇、浙江、遼寧等多個省份宣布上調最低工資標準。

其中,江蘇從2024年1月1日起調整全省最低工資標準,月最低工資標準:一類地區2490元;二類地區2260元;三類地區2010元。非全日制用工小時最低工資標準:一類地區24元;二類地區22元;三類地區20元。

浙江自2024年1月1日起調整全省最低工資標準,月最低工資標準,第一檔2490元、第二檔2260元、第三檔2010元。非全日制工作的最低小時工資標準,第一檔24元、第二檔22元、第三檔20元。

遼寧將從2024年5月1日起上調最低工資標準。月最低工資標準一檔為2100元,二檔為1900元,三檔為1700元。小時最低工資標準一檔為21元,二檔為19元,三檔為17元。

最低工資標準上調,會帶來一系列影響,其中,失業保險金、醫療期內的病假工資、試用期的工資等待遇,會隨最低工資標準的提高而上調。

江蘇人社廳表示,根據《勞動合同法》規定,用人單位低於當地最低工資標準支付勞動者工資的,應當支付其差額部分;不支付的,由勞動行政部門責令限期支付;逾期不支付的,依法責令用人單位向勞動者加付賠償金。用人單位違反最低工資標準規定的,勞動者有權投訴舉報,也可以依法申請勞動爭議仲裁、向人民法院提起訴訟。

外交部:中國已成為知識產權大國

新華社北京1月3日電(記者馬卓言)今年是中國加入《專利合作條約》(PCT)30周年。外交部發言人汪文斌3日在例行記者會上應詢介紹中方推進專利國際合作和知識產權全球治理相關舉措時表示,中國高度重視國際專利合作和知識產權保護,已經成為名副其實的知識產權大國和世界創新版圖的重要一極。

汪文斌說,中方高度重視國際專利合作和知識產權保護。加入PCT30年來,中方積極參與相關國際規則的修訂完善,不斷完善國內知識產權法律制度,與世界知識產權組織開展了卓有成效的合作。中國申請人通過PCT提交的國際專利申請量連續四年位居世界第一。「中國已經成為名副其實的知識產權大國和世界創新版圖的重要一極。」

汪文斌表示,知識產權保護是創新發展的重要支撐。中國以專利技術為支撐,不斷提升知識產權質量效益,加速釋放創新活力。目前,中國太陽能電池全球專利申請量12.64萬件,排名世界第一,中國新能源汽車銷售排名前10位的重點企業全球有效專利量超10萬件,領跑綠色低碳產業,助力世界經濟復蘇。

「中國不斷擴大知識產權領域對外開放,持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境,國外申請人在華開展商業活動和知識產權布局意願不斷增強。」汪文斌說,數據顯示,近10年共有115個共建「一帶一路」國家來華申請專利25.3萬件,年均增長5.4%。截至2022年底,國外在華發明專利有效量達86.1萬件,同比增長4.5%,充分體現了外資企業對中國知識產權保護的認可。

「展望未來,中國將繼續堅持開放包容、平衡普惠的原則,加強與各國在知識產權領域的國際交流與合作,推動全球知識產權治理向着更加公正合理的方向發展,讓創新更多惠及各國人民,推動構建人類命運共同體。」汪文斌說。

深交所2023年債券發行規模首次突破2萬億元

深圳證券交易所發布的數據顯示,2023年深交所服務實體經濟直接融資2.5萬億元,債券發行規模首次突破2萬億元。

2023年,深交所新增戰略性新興產業上市公司124家,科創債、知識產權證券化產品發行規模創新高。積極支持低碳可持續發展,綠色債券累計發行規模超1300億元。2023年,深交所實現首批基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)擴募項目上市,深市REITs「首發+擴募」帶動新增投資超1500億元。交易型開放式指數基金(ETF)份額同比增長56%,期權市場成交量同比提升120%。

深交所相關負責人表示,2024年,深交所將推動股票發行註冊制走深走實,支持突破關鍵核心技術的科技型企業利用資本市場做優做強,加大對高水平科技自立自強支持力度。推動提高上市公司質量,支持國企提高核心競爭力、民企發展壯大。積極發展債券市場,推進REITs市場擴面增量。加強投資端建設,大力發展ETF基金、ETF期權和特色指數,吸引更多中長期資金入市。

與此同時,深交所將緊盯重點領域、關鍵環節,嚴厲打擊財務造假、欺詐發行、內幕交易等違法違規行為。強化風險預研預判,加強交易行為、資金流向監測,完善股債基風險防控機制,切實維護市場穩定運行。(新華社記者 姚均芳)

頂圖:深圳證券交易所外景。新華社記者 毛思倩 攝

SWIFT:超過日圆 人民幣成國際支付第四大貨幣

據彭博社22日報道,環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)匯編的交易數據顯示,2023年11月,人民幣在國際支付份額超越日圆,成為國際支付中的第四大貨幣。

報道稱,2023年11月,人民幣在國際支付中的份額從10月的3.6%升至4.6%,超過了日圆的3.4%。人民幣上一次排在第四位是在2022年1月。

11月美元以47%的佔比保持領先地位,歐元和英鎊緊隨其後,分別為23%和7.15%。

據報道,雖然SWIFT的數據並不涵蓋整個全球外匯市場,但該報告提供了一個了解全球外匯流動性質變化的窗口。雖然自Swift開始跟蹤支付以來,美元一直作為全球儲備貨幣佔據主導地位,但人民幣的使用佔比已從2010年的不到0.1%穩步上升。

國務院批覆同意設立!佛山首個綜合保稅區來了

日前,國務院正式批覆同意佛山綜合保稅區設立,這是繼廣州白雲機場綜合保稅區、廣州南沙綜合保稅區之外,廣州海關關區內的第3個綜合保稅區。

佛山綜合保稅區位於佛山市順德區杏壇鎮,規劃面積1.13平方公里,距佛山沙堤機場、珠三角樞紐機場(在建)、廣州白雲國際機場車程僅為1—1.5小時。距離珠江西岸地區最大的江海聯運外貿支線港順德新港僅1.5公里,還聯通佛山容奇港、北滘港、勒流港,連接順德、南海、江門及周邊重要進出口貿易區。

作為國家開放型經濟建設的重要平台,綜合保稅區具有「進境保稅、入區退稅、區內免稅」的政策優勢。今年1—10月,廣州白雲機場綜合保稅區、廣州南沙綜合保稅區兩個區域外貿進出口總值突破千億元,約佔廣州市同期進出口總值的10%。

據悉,獲批後的佛山綜合保稅區,將充分發揮區位優勢和政策優勢,助力佛山發展保稅加工、保稅物流、保稅服務等業務,為廣東開展外向型生產加工、貨物分撥分銷、轉口貿易及跨境物流業務提供低成本、高效率優勢,為佛山乃至廣東外貿高質量發展注入新動能。

「佛山綜合保稅區獲批標誌着佛山對外開放進入新階段,為粵港澳大灣區高水平開放、高質量發展增添新動能。」廣州海關自貿區和特殊區域發展處副處長張鼎煒表示,海關將積極穩妥推動佛山綜合保稅區建設並與廣東自貿試驗區聯動試驗、協同創新、資源共享,助力打造開放層次更高、營商環境更優、國際競爭力更強的開放平台。(南方日報記者/肖文舸通訊員/關悅)

頂圖:佛山綜合保稅區概念圖。圖片來源:順控城投